Testanpassungen und Testfairness

Grundsätzlich können bei Menschen mit einer körperlichen und motorischen Behinderung die gleichen diagnostischen Verfahren eingesetzt werden, die auch sonst bei der psychologisch-pädagogischen Diagnostik zur Verfügung stehen (vgl. Nußbeck, 2008, S. 234). Allerdings sind einige Besonderheiten zu beachten.

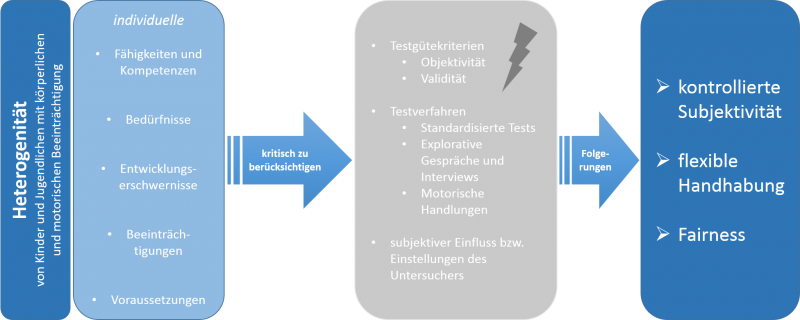

Abbildung 16 verdeutlicht die vielfältige Ausgangslage von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen, die im diagnostischen Prozess zu berücksichtigen sind und die in diesem Teilmodul diskutiert werden sollen.

Abbildung 16: Besonderheiten im Kontext der Diagnostik körperlich und motorisch beeinträchtigter Menschen

Im Bereich der Körperbehindertenpädagogik lässt die sehr große Heterogenität der individuellen Entwicklungserschwernisse nicht nur sehr unterschiedliche Diagnosen zu, sondern sie wirkt sich auch unmittelbar auf den diagnostischen Prozess aus: Die unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten, Arbeitstempi, sprachlichen und nicht-sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten sowie die Unterschiede in den Erfahrungsräumen und Sozialisationsbedingungen körperlich und motorisch behinderter Schülerinnen und Schüler sind insbesondere beim Einsatz standardisierter und normierter Testverfahren zu beachten (Hedderich 2006, S. 62). Das Gütekriterium der Objektivität, das üblicherweise als das elementarste Testgütekriterium gilt, muss folglich hinterfragt werden (Bergeest et. al. 2015, S. 288).

Schon hinsichtlich der Durchführungsobjektivität stellt sich bei Kindern und Jugendlichen mit einer körperlichen Behinderung die Frage, inwieweit die gleichen Anforderungen unter gleichen Bedingungen gegeben sein können, wenn die großen Unterschiede in den Voraussetzungen und Bedingungen betrachtet werden: einige Betroffene benötigen bspw. aufgrund ihrer motorischen Beeinträchtigungen viel mehr Zeit, um Aufgaben zu lösen und Handlungen mit diagnostischem Material durchzuführen. Andere Kinder können Bilderkarten bspw. nur mit den Augenbewegungen in die richtige Reihenfolge bringen (lassen). Wiederum andere verfügen aufgrund langer Krankenhausaufenthalte über einen viel geringeren Erfahrungsschatz, wenn es um die Beantwortung von Wissensfragen geht (Haupt, 1996, S. 33). Diese Faktoren stehen zunächst in keinerlei Zusammenhang mit den eigentlich zu überprüfenden Kompetenzen und dürfen demnach nicht vorschnell als intellektuelle Minderleistungen verstanden werden.

Testsituationen, die vermeintlich objektiv sind und in denen der Tester großen Wert auf Sachlichkeit und Zurückhaltung legt, können sich für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen oftmals deutlich hemmend und damit urteilsverzerrend auswirken. Es sollte unbedingt berücksichtigt werden, dass bei vielen Kindern diagnostische Prozesse und Verfahren bereits seit der Geburt ein Bestandteil ihres Lebens sind und sie tendenziell sehr unterschiedliche Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben.

Viele Kinder werden an ähnlich kühle und z.T. fremdbestimmte Situationen und Beziehungen aus Krankenhausaufenthalten, ärztlichen Untersuchungen sowie therapeutischen Behandlungen erinnert. Eine derartige diagnostische Urteilsbildung kann fatalerweise zu einer signifikanten Unterbewertung ihrer Leistungsfähigkeitsfähigkeit führen. Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen neigen zum Beispiel dazu, in Situationen, die Leistungsdruck auf sie ausüben, nicht ihr gesamtes Ausmaß an Kompetenzen präsentieren zu können (Hedderich 2006, S. 62 f.). Infolgedessen wird nicht selten bei durchschnittlich oder auch überdurchschnittlich intelligenten Kindern und Jugendlichen mit einer Körperbehinderung irrtümlicherweise eine Lernbehinderung diagnostiziert.

Darüber hinaus sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass die jeweils diagnostizierende Person zusätzlich zu der Spezifik des diagnostischen Prozesses Einfluss auf das Ergebnis nimmt (Bergeest et. al. 2015, S. 235). Das bedeutet, dass sowohl subjektive Faktoren, wie bspw. die persönliche Einstellung gegenüber körperbehinderten Menschen sowie die Beziehungsfaktoren zwischen Testperson und dem zu testenden Kind kontinuierlich mit in den Diagnoseprozess einfließen.

Am schwersten wiegt, dass vor allem bei vielen standardisierten bzw. normorientierten Tests das Gütekriterium der Validität (Gültigkeit) hinterfragt werden muss: Fast alle Testinstrumente sind an nichtbehinderten Kindern erprobt, sodass sich der Mittelwert zu Ungunsten von Kindern mit einer körperlichen und motorischen Behinderung verschiebt (Haupt 1996, S. 34) und sich die Instrumente häufig als nicht gültig bzw. angemessen erweisen. Kinder und Jugendliche mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen können die motorischen Anforderungen vieler Testverfahren nicht immer bewältigen können. Je nach Schwere der Beeinträchtigung sollte der Einsatz der Verfahren, die verstärkt motorische Handlungen erfordern, grundsätzlich hinterfragt werden, denn sie drohen die Leistungen der behinderten Probanden erheblich zu unterschätzen (Bergeest et. al. 2015, S. 250).

Eine differenzierte Erfassung bestimmter Kompetenzen und Fähigkeiten mittels standardisierter Testverfahren ist demzufolge bei Lernenden mit einer Körperbehinderung aufgrund fehlender Anpassung der Instrumentarien oftmals nicht realisierbar, zumal die in den Testverfahren gestellten Aufgaben teilweise sehr komplex sind und verschiedene Entwicklungsbereiche gleichzeitig ansprechen. Selbst bei klinisch-explorativen Gesprächen und diagnostischen Befragungen, die flexibel zu handhaben sind, muss für den vorliegenden Personenkreis kritisch berücksichtigt werden, dass ein Einsatz bei vielen Betroffenen aufgrund kommunikativer und sprachlicher Probleme oftmals nicht möglich ist.

Für die diagnostische Überprüfung von Körperbehinderungen im Rahmen von Schule wird aus den genannten Gründen verstärkt auf eine flexible Handhabung des Testmaterials verwiesen. Mögliche diagnostische Verfahren und Vorgehensweisen können je nach Kind und Situation unterschiedlich gewichtet werden. Dadurch soll spezifischen Merkmalen bzw. Ausprägungen einzelner Behinderungsformen entgegengewirkt werden, die sich unabhängig von den zu diagnostizierenden individuellen Kompetenzen einschränkend auf das Ergebnis auswirken.

In der einschlägigen Literatur wird deshalb seit Jahren von einer verantworteten bzw. kontrollierten Subjektivität zugunsten der Objektivität gesprochen (bspw. Haupt 1996, S. 37; Bergeest et. al. 2015, S. 235), die erreicht werden kann, wenn man sich um größtmögliche Transparenz bemüht: sämtliche Vorüberlegungen, die Auswahl der Instrumente, die Durchführungsbedingungen und alle vorgenommenen Testanpassungen sollten offengelegt und dokumentiert werden. Nur dann kann im Nachhinein nachvollzogen werden, ob das leitende Ziel der Testfairness erreicht wurde.

Hansen (1999, S. 290) beschreibt eine Diagnosesituation dann als fair, wenn sie „dem Kind in seiner Individualität gerecht wird und seine spezifische Lern- und Lebenssituation berücksichtigt“. Das bedeutet aber nicht, dass aus einer falsch verstandenen pädagogischen Gutmütigkeit heraus Fähigkeiten attestiert werden sollen, die das Kind gar nicht hat. Vielmehr geht es darum, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass der kindliche Ausdruck und die individuelle Mitteilungsbereitschaft erleichtert werden.

Eine wichtige Voraussetzung für eine kompetenzorientierte Diagnostik stellt demnach die Fähigkeit des Diagnostikers dar, das Kind einfühlend zu verstehen und sich zu dessen subjektiven, inneren Realität hinzuwenden (Hansen 1999, S. 287). Ein tieferes und umfassendes Verständnis der individuellen Lern- und Entwicklungsbedingungen eines Kindes kann nur durch einen gemeinsamen Kommunikations- und Interaktionsprozess erfolgen. Die Untersuchungssituation sollte sowohl durch Offenheit als auch durch Freude an einer gemeinsamen Aktion geprägt sein.

Förderdiagnostik und Statusdiagnostik

Mittels förderungsorientierter Verfahren gilt es im Sinne der Kind-Umfeld-Analyse möglichst alle Wechselwirkungen zu berücksichtigen, die im Zusammenhang mit einer Körperbehinderung auftreten können. Dadurch kann eine differenzierte Erhebung der kindlichen Kompetenzen und Ressourcen erreicht werden. Im Fokus sollten einerseits die Bedingungen stehen, in denen ein Kind lebt und lernt und andererseits fundierte Aussagen darüber getroffen werden, inwieweit diese Bedingungen für den individuellen Lern- und Entwicklungsprozess als günstig oder ungünstig zu beurteilen sind. Dazu eignen sich in besonderer Weise qualitative und informelle Verfahren, die sowohl eine individuumszentrierte Betrachtung erlauben als auch eine prozess- und ressourcenorientierte Herangehensweise ermöglichen.

Wenn gleich standardisierte und normierte Testverfahren aus den genannten Gründen besonders für den Förderschwerpunkt KME kritisch zu betrachten sind, bedeutet dies nicht, dass eine generelle Ablösung von Testverfahren zu empfehlen ist. Angesichts der weitreichenden Folgen, die eine Zuschreibung sonderpädagogischen Förderbedarfs für jedes Individuum hat, sollten standardisierte und normierte Tests für einen umfassenden Diagnoseprozess berücksichtigt und angewendet werden. Bei dem ausschließlichen Einsatz informeller Verfahren besteht die Gefahr einer hohen subjektiven Beliebigkeit bei der Erstellung von Diagnosen.

Standardisierte Testverfahren helfen in einem umfassenden diagnostischen Prozesses, Fehldiagnosen zu vermeiden. Sie stellen unter Berücksichtigung der beschriebenen Kritikpunkte eine sinnvolle Ergänzung in einem umfassenden Prozess der Förderdiagnostik dar. Für den vorliegenden Förderschwerpunkt kann ausdrücklich hervorgehoben werden, dass in standardisierten Testsituationen nicht nur die quantitativ erhobenen Daten, sondern ebenfalls die qualitativen Beobachtungen des Kindes während der Testsituation aufschlussreiche Informationen für eine differenzierte und aussagekräftige Urteilsbildung liefern können.

Bei jeder Form der diagnostischen Überprüfung sollte berücksichtigt werden, dass die erhobenen Ergebnisse immer nur Momentaufnahmen abbilden, d.h. selektive Ausschnitte einer Situation wiedergeben. Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass Diagnosen beschreibend sind. Sie können für sich allein keine zukünftigen Entscheidungen oder Ziele legimitieren, sondern müssen immer auf die dem Verfahren zugrunde liegenden Theorien und Konzepte bezogen werden.

In dem Teilmodul Übersicht über verschiedene diagnostische Testverfahren werden für einzelne exemplarische Verfahren spezifische Hinweise gegeben, die bei der Durchführung zu berücksichtigen sind.