Das (sonder-) pädagogische Verständnis von (Förder)Diagnostik

Mit dem Begriff Diagnostik (griech. diagnosis = das Unterscheidende) werden Maßnahmen vertiefender Erkenntnisgewinnung beschrieben, die über das intuitive Erfassen eines bestimmten Sachverhalts hinausgehen (Bergeest et. al. 2015, S. 233). Ähnlich dem dargestellten Wandel des Begriffsverständnis von „Körperbehinderung“ (vgl. dazu Teilmodul Definitionen und Daten) konnte in den letzten Jahren ebenfalls ein Umdenken im Bereich der pädagogischen Diagnostik beobachtet werden:

Das traditionelle, eher deterministische und defizitorientierte Verständnis von Diagnostik im Sinne einer Diagnose von Normabweichungen hat sich mittlerweile zugunsten eines prozesshaften, kompetenzorientierten Denkens verschoben. Laut einer viel zitierten Definition von Ingenkamp umfasst pädagogische Diagnostik „alle diagnostischen Tätigkeiten, durch die bei einzelnen Lernenden und den in einer Gruppe Lernenden Voraussetzungen und Bedingungen planmäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernprozesse analysiert und Lernergebnisse festgestellt werden, um individuelles Lernen zu optimieren […]“ (Ingenkamp & Lissmann 2008, S. 13)

Im Bereich der Sonderpädagogik wird Diagnostik als ein theoriegeleiteter, systematischer Prozess verstanden, der zur Sammlung von Informationen über ein pädagogisches Erscheinungsbild eingesetzt wird. Diagnostik kann zu organisatorischen Entscheidungen beitragen und gezielte Fördermaßnahmen begründen (Bergeest et. al. 2015, S. 233).

Körperliche und motorische Behinderungen können je nach diagnostischer Fragestellung in zweifacher Weise betrachtet werden, nämlich statusdiagnostisch und prozessdiagnostisch (Stadler, 2007, S. 197). Zunächst erfolgt - oftmals bereits in der frühen Kindheit - die medizinische Feststellung eines körperlichen Schadens, die normalerweise außerhalb des schulischen Kontextes erfolgt. Ist dieser Schaden mit bleibenden Störungen verschiedener Körperfunktionen verbunden, die zu einer Beeinträchtigung in der Ausübung von Tätigkeiten führen bzw. Erfahrungen bei der Erschließung der Umwelt einschränken, sollte das tatsächliche Vorliegen einer Körperbehinderung von entsprechenden Fachärzten untersucht werden. In diesem Fall wird die Diagnostik als Statusdiagnostik eingesetzt, um Krankheiten oder Behinderungen abzuklären, einzugrenzen und zu beschreiben (Leyendecker 2005, S. 126).

Statusdiagnostik

Statusdiagnostische Verfahren werden angewendet, um den aktuellen Stand eines Individuums bezogen auf die Ausprägung einer interessierenden Eigenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt zu untersuchen. Bei der Statusdiagnostik geht es folglich um die einmalige Feststellung eines Ist-Zustands, der Aussagen über zeit- und situationsstabile psychische Merkmale einer Person liefern soll (Beckmann 2003, S. 393 f.). Der erhobene Ist-Zustand kann zur Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft in Beziehung gesetzt werden.

Bei der Statusdiagnostik stellt die Orientierung an der Norm den zentralen Bezugspunkt dar, d.h. sie positioniert die getestete Person entsprechend ihres Normwertes innerhalb einer Bezugsgruppe und fokussiert systematische Unterschiede zwischen Personen. Klassische Beispiele für statusdiagnostische Verfahren sind standardisierte und normorientierte Instrumentarien wie bspw. Intelligenz- oder Schulleistungstests, die sich an einer strikten Einhaltung der testtheoretischen Gütekriterien orientieren.

Das statusdiagnostische Vorgehen ist eng mit dem traditionellen Verständnis von Diagnostik verbunden und stellt für den Kontext von Schule lediglich einen Ausgangspunkt sowie eine Begründung für die Gewinnung weiterführender Erkenntnisse dar. In der schulischen Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, die körperlich oder motorisch behindert sind, darf keinesfalls ein kausaler Rückschluss von einer möglicherweise schon bestehenden medizinischen Diagnose (im Sinne eines körperlichen Schadens) auf eine Behinderung im eigentlichen Sinne, d.h. eine Beeinträchtigung des Verhaltens bzw. der sozialen Interaktion, gezogen werden (Leyendecker, 2005, S. 128). Wie in Teilmodul Bedingungsfaktoren detailliert erläutert wird, gestalten sich die Auswirkungen, die eine Körperbehinderung für die betroffenen Menschen haben können, äußerst individuell.

Dennoch stellt das statusdiagnostische Vorgehen ein zentrales Element bei der Erstellung des sonderpädagogischen Gutachtens sowie der Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs dar.

Beeinträchtigt die Körperbehinderung eines Kindes zusätzlich sein schulisches Lernen und Verhalten, dann sollte eine vertiefende pädagogisch-psychologische Diagnostik im Sinne einer Prozess- oder Förderdiagnostik erfolgen. In diesem Fall stellt die Statusdiagnose den Ausgangspunkt für weitere, pädagogisch orientierte diagnostische Überprüfungen dar, und zwar auch dann, wenn Lernende zwar keine diagnostizierte Körperbehinderung haben, im Unterricht oder Schulalltag aber Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die möglicherweise auf eine körperliche oder motorische Beeinträchtigung zurückzuführen sind (vgl. den Abschnitt Diagnostische Beobachtungshinweise).

Prozessdiagnostik

Eine prozessorientierte Diagnostik untersucht das Individuum zu mehreren Zeitpunkten, um mögliche spontane oder gezielt herbeigeführte Veränderungen in dessen Lern- und Entwicklungsprozessen zu erfassen. Mittels einer Prozessdiagnostik lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg relativ konstante Merkmale identifizieren sowie deren Veränderungen feststellen (Jäger & Scheurer 1999, S. 202 ff.).

Prozessdiagnostik dient demzufolge der Beschreibung von Veränderungsprozessen, im schulischen Rahmen häufig zur Evaluation bestimmter Interventionen in umschriebenen Entwicklungsbereichen durchgeführt. Dadurch sollen spezifische Aussagen über individuelle Lern- und Entwicklungsverläufe möglich werden, die für die Optimierung von Unterstützungsmaßnahmen genutzt werden können. Die zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführten diagnostischen Untersuchungen ähneln im Prinzip denen der Statusdiagnostik (Ingenkamp & Lissmann, 2008, S. 32), die Bezugsnorm ist jedoch intraindividuell, d.h. der Fokus liegt auf den individuellen Bearbeitungsprozessen und Lösungswegen einer Person und diese werden im zeitlichen Verlauf miteinander verglichen.

Methodisch werden informelle Verfahren wie bspw. diagnostische Gespräche in Form des „lauten Denkens“ gegenüber standardisierten Verfahren bevorzugt.

Förderdiagnostik

Eine förderungsorientierte Diagnostik verfolgt das Ziel, konkrete Stärken und Schwächen eines Kindes zu erfassen, um daraus den individuellen Bedarf an Fördermaßnahmen abzuleiten. Im Rahmen der Förderdiagnostik wird „die Gesamtsituation des Kindes unter Einbeziehung der sozio-ökonomischen Bedingungen, des Entwicklungsstandes und Möglichkeiten der Weiterentwicklung“ berücksichtigt (Bundschuh 2000, S. 323). Das bedeutet, dass sowohl menschliches Verhalten als auch menschliches Lernen unmittelbar in seinem sozialen und situationsabhängigen Kontext erfasst werden soll.

Jedes Individuum steht mit seiner Gesamtpersönlichkeit im Zentrum der Betrachtung. Dabei wird die Fragestellung verfolgt, ob dieses (Lern-)Verhalten änderungsbedürftig sei. Falls dies der Fall ist, wird gefragt, wie die wünschenswerten Veränderungen möglichst effizient, effektiv und nachhaltig erreicht werden können (Ingenkamp & Lissmann 2008, S. 239).

Förderdiagnostik zeichnet sich durch eine deutliche Kompetenzorientierung aus und ist im Sinne einer prozesshaften und fortlaufenden Begleitdiagnostik zu verstehen, die parallel zu den kindlichen Lern- und Entwicklungsprozessen erfolgt. Förderdiagnostische Untersuchungen beziehen sich auf die relevanten Entwicklungsbereiche kindlicher Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Unter methodischen Gesichtspunkten werden neben standardisierten Testverfahren vor allem informelle Verfahrensweisen bevorzugt. Diese ermöglichen auf der einen Seite eine prozess- und ressourcenorientierte Herangehensweise, auf der anderen Seite werden sie durch ihre individuumszentrierte Ausrichtung der Einzigartigkeit eines Kindes sowie seiner spezifischen Umwelt gerecht.

Förderdiagnostik zielt auf eine umfassende Erhebung der individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen sowie der vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten eines Kindes, um darauf aufbauend bestmögliche Lernumgebungen gestalten zu können. Diagnostik im sonderpädagogischen Sinne versteht sich folglich primär als Förderdiagnostik.

Die zentrale Aufgabe der Diagnostik körperlich und motorisch beeinträchtigter Kinder sieht Haupt (1996, S. 33) insbesondere darin, „aufzuspüren, in welchen Entwicklungs- und Funktionsbereichen sich die Lebensenergie bewegt, in welchen Bereichen Entwicklungsimpulse auftreten, wie sie sich ausdrücken, wie sie unterstützt werden können“. Daraus lässt sich das weiterführende Ziel ableiten, mit diagnostischen Prozessen die spezifischen Bedingungen zu erkennen und zu beschreiben, die das jeweilige Kind dazu befähigen, seine eigenen Kompetenzen zu einer selbstbestimmten Lebensgestaltung in allen Bereichen einzusetzen. Die vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten eines Kindes sollen als entscheidender Ausgangspunkt genutzt werden, um weitere Entwicklungsimpulse in Gang setzen zu können.

Förderdiagnostik ist demnach eine handlungsleitende Diagnostik, d.h. sie stellt die relevante Grundlage für eine umfassende Förderung dar. Diese gestaltet sich dann wiederum diagnosebasiert. Wie der Begriff der Förderdiagnostik bereits ausdrücken soll, sind die Handlungsbereiche der Diagnostik und der Förderung eng miteinander verbunden. Nach Leyendecker ist dazu ein pädagogisches Handeln auf Seiten der Lehrkräfte von Bedeutung, das „auf der Basis des Beschreibens, Erkennens und Verstehens des symptomatischen Erscheinungsbildes bzw. des Förderbedürfnisses eines Kindes fußt“ (2005, S. 126 f.).

Eine diagnostische Befunderhebung im Kontext der Schule verfolgt zwei Funktionen: Zum einen die Legitimationsfunktion im Sinne einer Zuordnungs- und Platzierungsentscheidung zu bestimmten Schulformen (Statusdiagnostik). Dabei nimmt traditionell die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs eine zentrale Rolle ein. Im Zuge der aktuellen inklusiven Schulentwicklung, die verstärkt auf das Elternwahlrecht setzt, geht es nicht mehr primär um die Zuordnung zu einem geeigneten Schulort, sondern verstärkt um die Zuweisung von sonderpädagogischen Ressourcen für Kinder mit Unterstützungsbedarf in allgemeinbildenden Schulen.

Prozessorientierte Förderdiagnostik wird folglich zunehmend wichtiger: Auf der Grundlage von diagnostischen Daten sollen individuell abgestimmte Förderangebote entwickelt, begründet und realisiert werden und der diagnostische Maßstab wird die intraindividuelle Norm (Hansen, 1999, S. 282). Das Informationsfenster verdeutlicht abschließend an einem Beispiel die Unterschiede zwischen Status-, Prozess- und Förderdiagnostik.

Zur Unterscheidung von Status-, Prozess- und Förderdiagnostik

- Statusdiagnostik:

Zu Beginn der sonderpädagogischen Unterstützung steht die Entscheidung über den Unterstützungsbedarf und Förderschwerpunkt. Ausgewählt wird beispielsweise ein Testverfahren, das die mathematischen Kompetenzen des Kindes überprüfen möchte (z.B. TEDI-MATH, Kaufmann et al. 2009). Indem das Ergebnis des eingesetzten Testverfahrens mit Normwerten der Altersgruppe des Kindes verglichen wird, kann eine Aussage über die Einordnung der Leistung im Vergleich zur Bezugsgruppe vorgenommen werden. Die Ergebnisse des Tests können demnach im Vergleich entweder als durchschnittlich oder aber über- oder unterdurchschnittlich eingeordnet werden. Die Ergebnisse erlauben somit nur eine Aussage über die Leistungen des Kindes zum Zeitpunkt der Messung (Status / Ist-Zustand).

- Prozessdiagnostik:

Würde dieser Test in regelmäßigen Abständen wiederholt und gegebenenfalls eine Förderung zwischengeschaltet, kann im Sinne der Prozessdiagnostik die Entwicklung des Kindes erhoben werden: Zum einen ermöglichen die Testergebnisse erneut die Abbildung des Ist-Zustandes. Darüber hinaus kann jedoch sowohl der Entwicklungsprozess abgebildet als auch das Erreichen von Zwischenschritten in der Entwicklung dokumentiert werden.

Die Beschreibung eines mathematischen Entwicklungsprozesses bezieht sich bspw. auf die anfangs auswendig gelernte und zusammenhangslos aufgesagte Zahlwortreihe hin zur Entwicklung tragfähiger Zählprinzipien, die einen korrekten Zählakt sowie die präzise Anzahlbestimmung ermöglichen. Denkbare Zwischenschritte in der mathematischen Entwicklung stellen z.B. die Übergänge des unpräzisen Anzahlkonzepts (eins und zwei sind ‚wenig‘, hundert ist ‚viel‘) zu einem präzisen Anzahlkonzept (zum Zahlwort ‚drei‘ gehören genau drei Elemente) sowie zu einem differenzierten Verständnis für Anzahlrelationen (Maria hat fünf Klötze, Tom hat acht Klötze. Das sind drei Klötze mehr) dar.

- Förderorientierte Diagnostik:

Die förderorientierte Diagnostik geht von den Stärken des Kindes aus. Ausgehend vom aktuellen Entwicklungsstand werden spezifische Beobachtungen des Kindes (bspw. im Mathematikunterricht) durchgeführt sowie Testverfahren angewandt. Auf Basis der Erkenntnisse werden individuelle Förderziele (kleinschrittig) formuliert und ein Förderplan erstellt (z.B. zur Anbahnung des kardinalen Verständnisses). Da der Fokus auf der Gesamtpersönlichkeit liegt, werden neben den mathematischen Förderzielen weitere Bereiche, wie die Wahrnehmung, Sprache etc. des Kindes in die Planung der Förderung einbezogen. Die Förderplanung wird in regelmäßigen Abständen erneut überprüft, ggf. angepasst oder durch neue Zielformulierungen erweitert.

Vielfalt der diagnostischen Instrumente

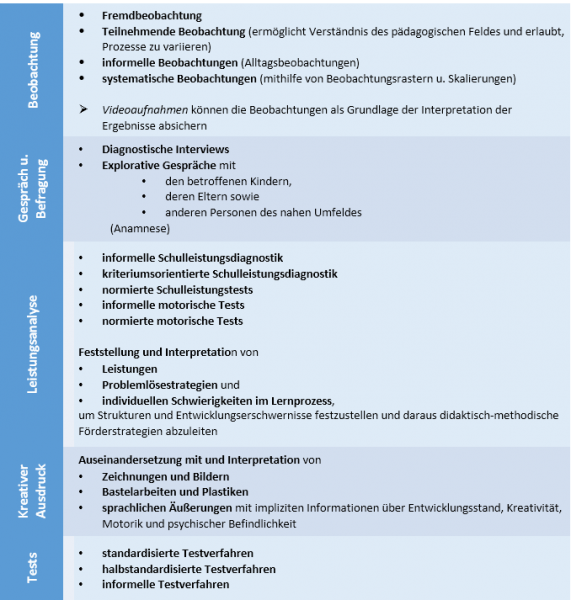

Je nach Fragestellung kommen in der Praxis qualitative oder quantitative, standardisierte oder informelle diagnostische Verfahren zum Einsatz. Abbildung 15 zeigt das breite Spektrum diagnostischer Instrumente, die in der Körperbehindertenpädagogik Anwendung finden. Das sich anschließende Informationsfenster erläutert exemplarisch drei sehr unterschiedliche diagnostische Strategien.

Abbildung 15: Diagnostische Verfahrensweise im Bereich der Körperbehindertenpädagogik (in Anlehnung an Bergeest und Kollegen 2015, S. 238; Leyendecker 2005, S. 127)

Diagnostische Strategien – drei Beispiele

- Beobachtungen:

Die Beobachtung stellt eine der wichtigsten Methoden der Förderdiagnostik dar (Ingenkamp & Lissmann, 2008, S. 94). Der Beobachter lenkt seine Aufmerksamkeit zielgerichtet auf das Verhalten der zu beobachtenden Person. Die freien Alltagsbeobachtungen, die eher allgemein gehalten sind und kein bestimmtes Ziel verfolgen, ermöglichen die Erfassung eines breiten Spektrums verschiedener Verhaltensweisen, die unter standardisierten Bedingungen oftmals nicht zu beobachten wären. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass eine gewisse Abhängigkeit von der subjektiven Wahrnehmung des Beobachters besteht.

Standardisierte bzw. systematische Beobachtungen werden auf der Basis theoretischer Annahmen konstruiert und mithilfe von Beobachtungsbögen oder –skalen durchgeführt. Sie verfolgen eine bestimmte Zielsetzung oder Fragestellung, d.h. sie werden vor dem Hintergrund bestimmter Absichten eingesetzt. Die Durchführung und Aufzeichnung standardisierter Beobachtungen sind systematisch geplant und die beobachteten Daten sollten hinsichtlich der methodischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität überprüft werden.

Je nach Fragestellung wird offen oder selektiv beobachtet. Zu Beginn eines förderdiagnostischen Prozesses werden i.d.R. zunächst informelle und inhaltlich offene Beobachtungen in Form der teilnehmenden Beobachtung eingesetzt, um ein grundsätzliches Bild der Situation zu gewinnen. Im weiteren Verlauf differenzieren sich Fragestellungen und Zielsetzungen aus, sodass die Beobachtung enger gefasst und als systematische Beobachtung durchgeführt werden kann.

- Explorative Gespräche und Interviews:

Das diagnostische Gespräch bzw. das klinisch-explorative Interview ist eine grundlegende Methode der Förderdiagnostik, um im Sinne einer Kind-Umfeld-Analyse Informationen zu gewinnen. Dabei kann sowohl der Austausch mit dem Kind als auch mit seinen Eltern und weiteren Bezugspersonen gesucht werden. Explorative Gespräche und Befragungen dienen in erster Linie der Sammlung und Ordnung pädagogisch relevanter Informationen. Sie befördern eine vertrauensvolle Basis für die Kooperation im weiteren Diagnose- und Behandlungsprozess. Im Vordergrund stehen primär persönliche Sichtweisen der Gesprächspartner (Deegener, 2003, S. 131).

In der Mathematikdidaktik wird das klinisch-explorative Interview eingesetzt, um in einem intensiven Austausch zwischen Lehrperson und Lernendem dessen Denkprozesse, Vorgehensweisen und Lösungen beim Bearbeiten von mathematischen Aufgaben herauszufinden (Moser Opitz & Nührenbörger, 2015, S. 505). Diagnostische Interviews sind zieltransparent und prozessbetont aufgebaut und folgen Interviewleitfäden, aus denen die Aufgabenformate und Leitfragen hervorgehen. Ziel ist es, das Vorgehen einer Schülerin oder eines Schülers bei mathematischen Tätigkeiten zunächst zu beobachten und dann geschickt zu hinterfragen, um die Denkprozesse des Kindes zu erkunden.

- Standardisierte Tests:

Standardisierte Testverfahren sind das klassische Mittel der psychologischen Diagnostik, wenn man klar definierte und abgrenzbare Merkmale einer Person unter kontrollierten Bedingungen erfassen möchte. Dabei spielen die wissenschaftlichen Testgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität für die Durchführung, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse eine entscheidende Rolle. Die erhobenen Daten werden anhand normierter Vergleichsmaßstäbe bewertet, die entweder eine kriteriale, soziale oder individuelle Bezugsnorm haben.

Ziel standardisierter Tests ist das Treffen einer quantitativen Aussage über bestimmte Merkmalsausprägungen. Aufgrund der Standardisierung erlauben die Testverfahren generalisierende Aussagen über den Entwicklungsstand einer Person im Vergleich zu anderen Personen (Perleth, 2003, S.173 f.). Im schulischen Kontext werden standardisierte Verfahren vor allem bei Leistungsmessungen und Vergleichsarbeiten eingesetzt, aus individualdiagnostischer Sicht sind sie jedoch kritisch zu betrachten, vor allem weil sie etwaige individuelle Lernfortschritte auf die statistische Norm der Altersgruppe relativieren und deswegen ausgesprochen wenig veränderungssensitiv messen (Krauth 1983).