Gustav Kanter hat 1974 in einem Gutachten für den Deutschen Bildungsrat vorgeschlagen, den ab Mitte der 1960er Jahre aufgekommenen Begriff der Lernbehinderung als Fachbegriff für die Zwecke von Schule und Unterricht einzuführen. Kanter unterscheidet zwischen Lernbeeinträchtigungen, Lernstörungen und Lernbehinderungen. Den Begriff der Lernbeeinträchtigung verwendet er als Oberbegriff für alle Faktoren, welche das Lernen und die Entwicklung eines bzw. einer Heranwachsenden negativ beeinflussen (vgl. Kanter 1980, S. 47). Innerhalb der Lernbeeinträchtigungen unterscheidet Kanter zwischen Lernstörungen und Lernbehinderungen.

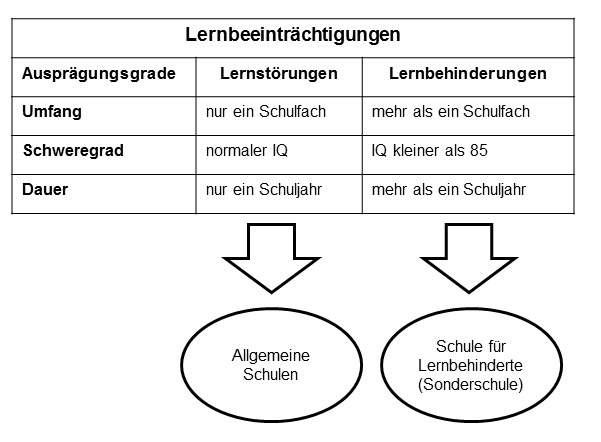

Abb. 4: Begriffliche Systematik der traditionellen Lernbehindertenpädagogik nach Kanter (vgl. Heimlich 2009, S. 20)

Lernstörungen und Lernbehinderungen stellen verschiedene Ausprägungsgrade von Lernbeeinträchtigungen bzw. -schwierigkeiten dar. Die Ausprägungsgrade werden durch die Kriterien „Umfang“, „Schweregrad“ und „Dauer“ differenziert.

Anhand dieser Kriterien werden Lernstörungen und Lernbehinderungen voneinander abgegrenzt:

-

Lernstörungen treten partiell in nur einem Schulfach und über den Zeitraum von höchstens einem Schuljahr auf. Sie können nicht selten bei Schülerinnen und Schülern mit einem normalen Intelligenzquotienten festgestellt werden und sie sind weniger gravierend (vgl. Heimlich 2009, 20).

-

Lernbehinderungen treten generell in mehreren Fächern auf und dauern länger als ein Schuljahr. Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbehinderung weisen oft einen deutlich unterdurchschnittlichen IQ-Wert von unter 85 auf (vgl. Heimlich 2009, 20). Dies bedeutet, dass eine Lernbehinderung dann festgestellt werden kann, wenn ein Kind „(…) in seinem Lernen schwerwiegend, langdauernd und umfänglich so beeinträchtigt ist, daß deutlich normabweichende Verhaltens- und Leistungsformen sichtbar werden“ (Kanter 1980, S. 47).

Problematisch ist an der Unterscheidung von Lernstörungen und Lernbehinderung erstens, dass sie nahelegt, dass es sich um zwei zu trennende Gruppen von Lernenden handelt, während in Wirklichkeit die Überlappungen beträchtlich, die Grenzen fließend und die Grenzziehungen über sog. „Kritische Werte“ willkürlich sind.

Problematisch ist zweitens, dass in der praktischen Anwendung an Schulen häufig eine schematische Zuordnung von Lernstörungen zu allgemeinen Schulen und Lernbehinderungen zu Förder- oder Sonderschulen vorgenommen wird, wie sie auch in Abbildung 4 zum Ausdruck kommt, die jedoch nicht legitim ist. Welcher Förderbedarf bei einem Kind besteht, ist nämlich ebenso individuell zu bestimmen wie die Frage, an welcher Schule, wann und von wem und in welcher Weise dem Förderbedarf entsprochen werden kann. Aus der Diagnose einer Lernbehinderung folgt nicht Sonder- oder Förderschulbedürftigkeit.

Sonderpädagogischer Förderbedarf

Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschlandhat 1994 vorgeschlagen, statt von Behinderungen und Lernbehinderung von sonderpädagogischem Förderbedarf zu sprechen (KMK 1994, S. 2):

„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen anzunehmen, die in ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, daß sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden können.“

Dieser Vorschlag ist aus theoretischer Sicht problematisch, weil er kaum definitorische Probleme löst: Er ist keineswegs konkreter als die Definition von Lernbehinderung nach Kanter, er ist nahezu zirkulär und er unterscheidet nur zwischen sonderpädagogischem Förderdarf und keinem sonderpädagogischem Förderbedarf, obwohl es doch viele Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten gibt, die vielleicht keinen sonderpädagogischen Förderbedarf im Sinne einer Lernbehinderung, wohl aber besonderen pädagogischen Hilfedarf im Sinne von Lernschwierigkeiten erkennen lassen.

Bei allen theoretischen Schwächen ist die Definition von sonderpädagogischem Förderbedarf durch die Kultusministerkonferenz pragmatisch von Vorteil: Die KMK möchte nämlich die traditionell an Defiziten der Lernenden orientierte Sichtweise, die im Begriff der Behinderung zum Ausdruck kommt, durch eine dynamische, kompetenzorientierte Sichtweise ersetzen, welche die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes betont.

Sie fordert für die schulische Praxis ein zweischrittiges diagnostisches Verfahren, in dessen Verlauf zunächst der individuelle Förderbedarf festgestellt und differenziert beschrieben wird, um erst danach zu entscheiden, von wem, in welcher Weise und in welcher Schulform diesem individuellen Förderbedarf entsprochen werden kann. Auf diese Weise möchte die Kultusministerkonferenz die traditionelle Verknüpfung von Bedarfsfeststellung und Sonderschulzuweisung aufheben und den individuellen Förderbedarf eines Kindes als unzureichende Passung zwischen den aktuellen Lernvoraussetzungen eines/einer Lernenden und den schulischen Angeboten verstanden wissen (KMK 1994, S. 3).

„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist immer auch in Abhängigkeit von den Aufgaben, den Anforderungen und den Fördermöglichkeiten der jeweiligen Schule zu definieren. Er hat Konsequenzen für die Erziehung und für die didaktisch-methodischen Entscheidungen und die Gestaltung der Lernsituationen im Unterricht. Er ist damit eine didaktisch-methodische Bedingung der Erziehung und Unterrichtung, die nur individuell bestimmt werden kann und die in jedem neuen Lernzusammenhang eigens bedacht werden muß.“